Questo è nostro – e anche questo: la politica coloniale di Israele in Cisgiordania

Marzo 2021 B’Tselem

sommario del rapporto congiunto con Kerem Navot[associazione della società civile israeliana che dal 2012 analizza la politica territoriale di Israele in Cisgiordania, ndtr]

Lo Stato di Israele sta imponendo un regime di supremazia ebraica nell’intera zona fra il fiume Giordano ed il Mar Mediterraneo. Il fatto che la Cisgiordania non sia stata formalmente annessa non impedisce ad Israele di trattarla come se fosse un proprio territorio, soprattutto se pensiamo alle ingenti risorse investite nello sviluppo delle colonie e nella costruzione delle infrastrutture necessarie ai residenti. Questa politica ha permesso la creazione di più di 280 colonie e avamposti abitati da oltre 440.000 cittadini israeliani (esclusa Gerusalemme Est). Grazie a questa politica sono stati rubati, sia con mezzi ufficiali sia non ufficiali, oltre due milioni di dunam (200.000 ettari) di terre palestinesi; la Cisgiordania è attraversata in lungo e in largo da strade che collegano le colonie fra di loro e con il territorio sovrano di Israele, ad ovest della Linea Verde [il confine tra Israele e i territori occupati, ndtr.] e l’intera area è disseminata di zone industriali israeliane. Nel corso dei decenni tutto questo ha trasformato la geografia della Cisgiordania tanto da renderla irriconoscibile.

Questo rapporto, che tratta dei meccanismi finanziari, legali e di pianificazione utilizzati dalle autorità israeliane da oltre cinquant’anni al fine di permettere la creazione, l’espansione e il mantenimento delle colonie, si concentra su due aspetti chiave. In primo luogo, gli sforzi intrapresi da diverse autorità statali per incoraggiare gli ebrei a trasferirsi nelle colonie e a sviluppare imprese economiche dentro e intorno ad esse. Lo Stato offre moltissimi benefici ed incentivi ai coloni e alle colonie tramite canali ufficiali ma anche non ufficiali – ampiamente esaminati nella relazione. I più significativi sono i sussidi per l’alloggio, che consentono di comprare case nelle colonie a quelle famiglie che non hanno capitali o fonti di reddito sufficienti. Questi sussidi spiegano in parte la rapida crescita della popolazione nelle grandi colonie ultra-ortodosse in Cisgiordania – Modi’in Illit and Beitar Illit. Oltre a ciò, agli abitanti di circa trenta colonie, alcune delle quali ricche, vengono offerte significative agevolazioni fiscali fino a 200.000 shekel, corrispondenti a circa € 50.600.

Alle zone industriali in Cisgiordania vengono offerti ulteriori benefici e incentivi, che comprendono imposte scontate sui terreni agricoli e sussidi per l’occupazione. Questi stimolano in modo significativo la crescita del numero di fabbriche in zona. Israele incoraggia inoltre gli ebrei a stabilire nuovi avamposti, che funzionano come aziende agricole e consentono l’acquisizione di pascoli e terreni agricoli palestinesi su vasta scala. Nel corso dell’ultimo decennio si sono create quaranta aziende agricole di questo tipo, che hanno di fatto incorporato decine di migliaia di dunam (un dunam equivale a 1000 mq).

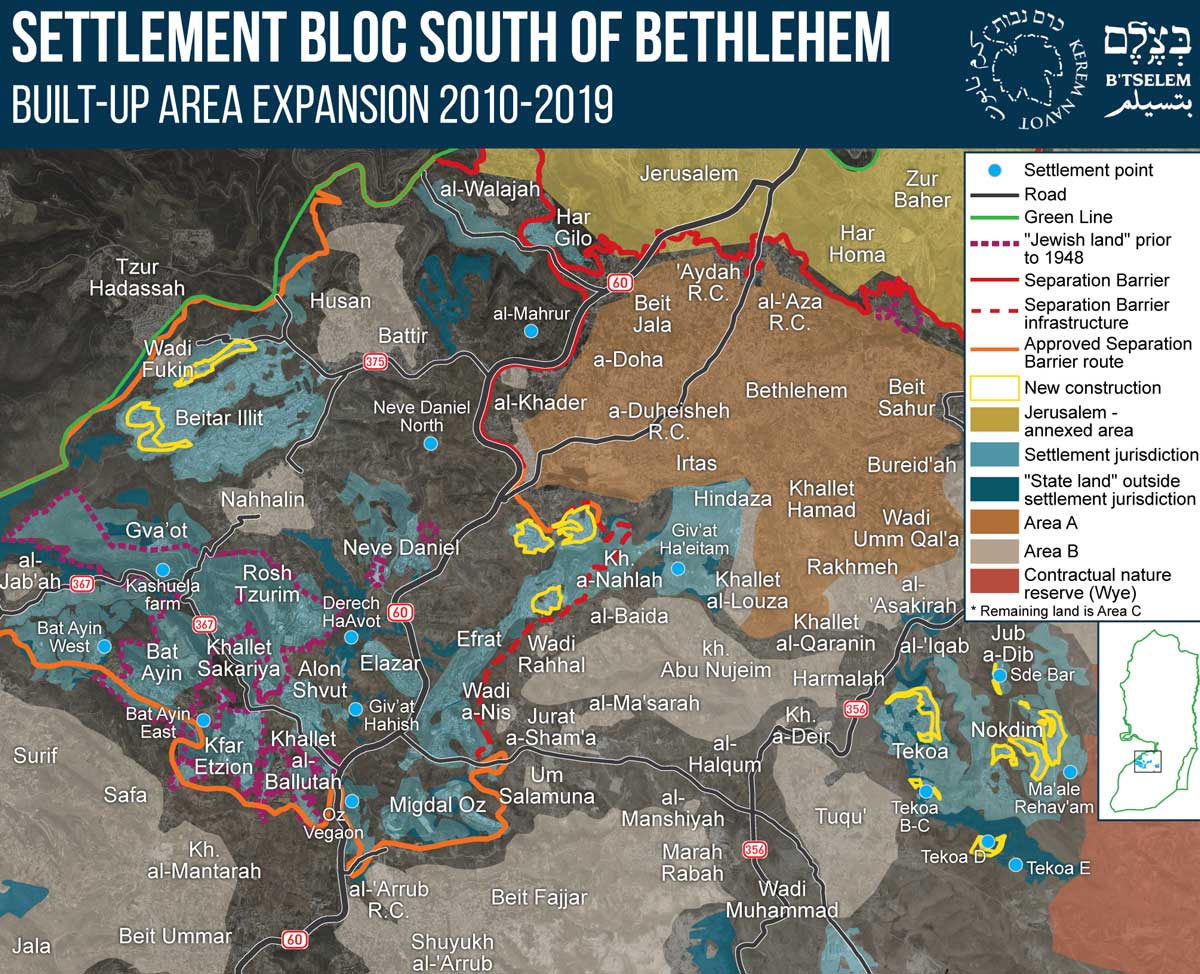

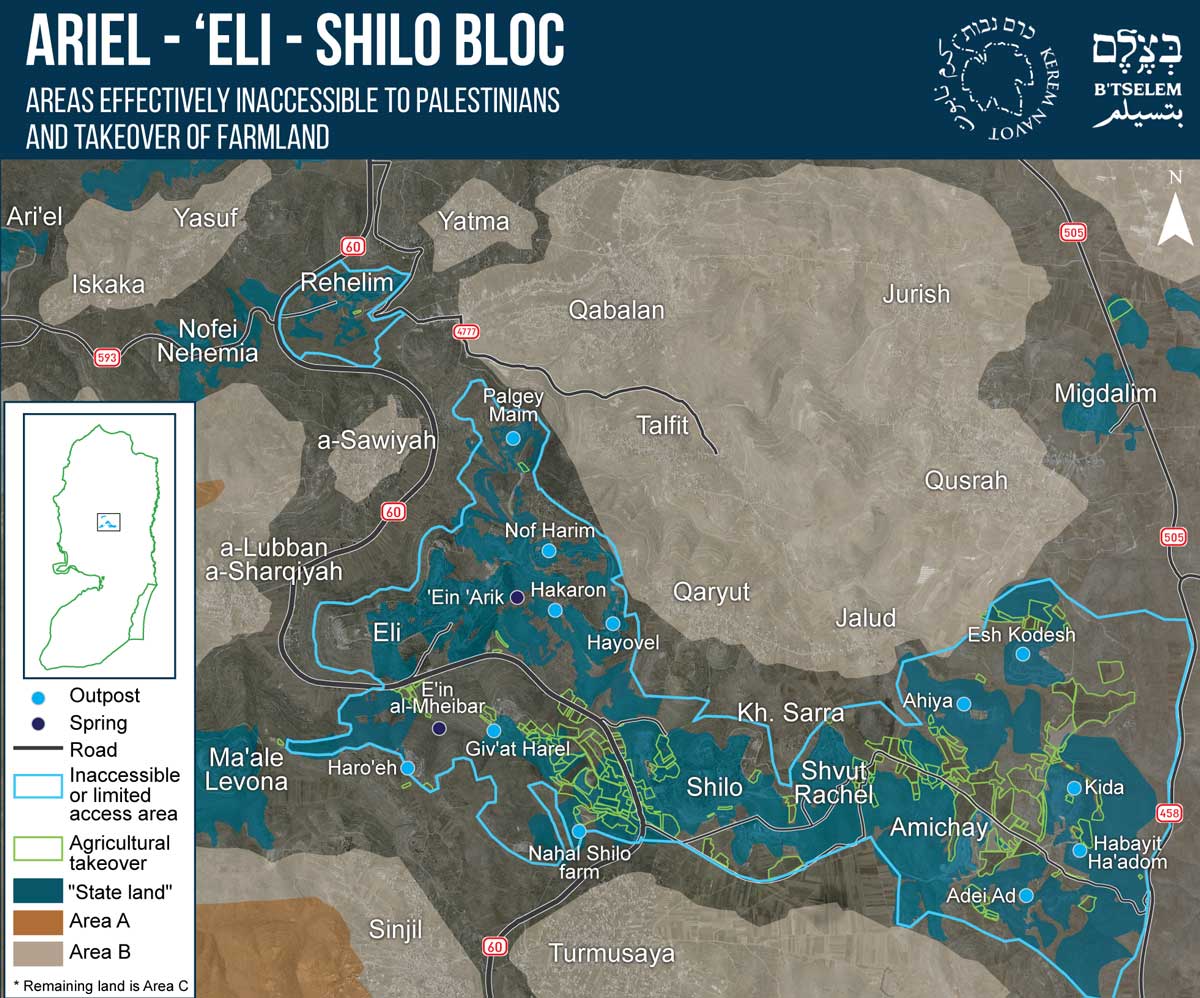

In secondo luogo, il rapporto analizza l’impatto territoriale dei due blocchi di colonie che attraversano la Cisgiordania. Un blocco, costruito a sud di Betlemme, si estende dagli agglomerati urbani di Beitar Illit and Efra ad ovest e gli insediamenti appartenenti al consiglio regionale di Gush Etzion, che circondano Betlemme ed i villaggi intorno, fino alla colonia di Nokdim e dintorni ai margini del deserto della Giudea, ad est. L’altro blocco è situato nel centro della Cisgiordania e consiste delle colonie di Ariel, Rehelim, Eli, Ma’ale Levona, Shilo, nonchè degli avamposti costruiti intorno ad esse. Anche questo blocco attraversa la Cisgiordania, fino a raggiungere le colline che si affacciano sulla valle del Giordano.

Israele non risparmia alcuno sforzo per aumentare la popolazione di questi due blocchi e per estenderne l’impronta geografica. Ciò viene perseguito progettando nuove zone abitative, costruendo infrastrutture e preparando progetti e terreni per edifici e aree residenziali futuri. Nell’ultimo decennio queste iniziative hanno già portato ad una crescita demografica accelerata in entrambi i blocchi. Si prevede che la popolazione di Efrat raddoppierà o addirittura triplicherà nei prossimi decenni, che quella di Beitar Illit crescerà di 20.000 coloni e quella di Ariel di circa 8.000.

L’impatto di questi due blocchi va ben oltre la superficie effettivamente coperta (che si estende su circa 20.000 dunam) ed il numero degli abitanti (un totale di circa 121.000 coloni). È la loro stessa esistenza a pregiudicare qualsiasi possibilità di sviluppo sostenibile per i palestinesi nella zona, oltre a colpire direttamente i mezzi di sostentamento e il futuro di decine di migliaia di palestinesi in numerose comunità

Il blocco a sud di Betlemme si estende dalla Linea Verde ad ovest fino ai margini del deserto della Giudea ad est, quasi al confine municipale meridionale di Gerusalemme – incluse le parti della Cisgiordania annesse poche settimane dopo l’occupazione – e si estende a sud fino al campo profughi di al-‘Arrub. Le colonie ed avamposti di questo blocco interrompono lo spazio palestinese in quanto tagliano fuori la zona di Betlemme da quella di Gerusalemme a nord e da Hebron e dintorni a sud. Inoltre frammentano la stessa area di Betlemme, in quanto trasformano i villaggi in aree isolate, impediscono il futuro sviluppo della città e controllano la Route 60 – la maggiore arteria di traffico che attraversa la Cisgiordania da nord a sud e mette in collegamento Gerusalemme, Betlemme e la Cisgiordania meridionale.

Il blocco centrale taglia in due la Cisgiordania da ovest ad est, interrompendo la contiguità di una serie di comunità palestinesi. Le colonie di Eli e Shilo con gli avamposti intorno ad esse sono state edificate in una delle aree più fertili e popolose della Cisgiordania, che sono state utilizzate da generazioni come aree rurali palestinesi, in cui gli abitanti affidavano alla coltivazione intensiva della terra il proprio sostentamento. I coloni di questa zona hanno gradualmente e accanitamente spogliato i palestinesi di migliaia di dunam di terreni fertili, privandoli così dei loro mezzi di sopravvivenza.

In seguito alla creazione di questi due blocchi di insediamenti, i palestinesi hanno perduto l’accesso a migliaia di dunam di terre fertili, sia direttamente (in aree dichiarate “terreno demaniale” o chiuse su ordine militare) oppure in conseguenza dell’effetto dissuasivo della violenza dei coloni che ha il sostegno dello Stato e impedisce a molti palestinesi di tentare di entrare nelle proprie terre. Intorno alle colonie di Tekoa and Nokdim, i palestinesi hanno perso l’accesso ad almeno 10.000 dunam, mentre nei dintorni di Shilo, Eli e avamposti connessi, gli è precluso l’accesso ad almeno 26.500 dunam.

Questo rapporto dovrebbe essere letto contestualmente al documento di sintesi pubblicato recentemente da B’Tselem, il quale afferma che il regime israeliano, impegnato a promuovere e perpetuare la supremazia ebraica nell’intera area fra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo, è un regime di apartheid. La linea politica del regime volta alla ebreizzazione dell’area non è circoscritta ai due blocchi di insediamenti discussi in questo rapporto, ma viene implementata su tutto il territorio in base alla logica che la terra sia una risorsa che deve andare a beneficio primario della popolazione ebraica. Ne consegue che la terra viene usata per sviluppare ed ampliare le colonie ebraiche esistenti e costruirne di nuove, mentre i palestinesi vengono espropriati e rinchiusi in piccole affollate enclave. Questa politica della terra è praticata all’interno del territorio sovrano di Israele dal 1948, e dal 1967 si applica ai palestinesi nei territori occupati.

i coloni aggrediscono i raccoglitori di olive a huwarah, distretto di nablus. fotogramma da video. video: muhammad fawzi, 7 ottobre 2020.

Il rapporto è l’ennesima dimostrazione che, anche se il progetto dell’annessione de jure della Cisgiordania può esser stato accantonato, questo si rivela in pratica irrilevante. Le costruzioni e gli interventi infrastrutturali effettuati recentemente in Cisgiordania non raggiungevano da decenni una simile portata. Questo sviluppo su larga scala è inteso a facilitare un’ulteriore significativa impennata nel numero dei coloni residenti in Cisgiordania, che secondo le previsioni dei leader delle colonie arriverà in poco tempo a un milione.

Questi massicci investimenti rafforzano ulteriormente la stretta di Israele sulla Cisgiordania a dimostrazione dei progetti a lungo termine del regime. Uno di questi consiste nel suggellare la posizione di milioni di palestinesi quali soggetti privi di diritti e di protezione, a cui è negata qualsiasi possibilità di decidere del proprio futuro e che vengono costretti a vivere in enclave separate, in declino, senza alcuna possibilità di sviluppo economico. Spogliati di sempre più terre, sono costretti a guardare mentre si costruiscono quartieri e infrastrutture per i cittadini ebrei. Sono passati due decenni dall’inizio del XXI secolo e Israele sembra più che mai deciso a proseguire nel mantenimento e rafforzamento nell’intera area di un regime di apartheid sotto il suo controllo per i prossimi decenni.

(traduzione dall’inglese di Stefania Fusero)